納豆や海藻とならび、ネバネバ成分を多く含むオクラ。

夏になると国産のオクラがスーパーに並びます。味や香りにはクセがなく、食べやすい野菜のひとつです。

また星形の切り口が可愛らしいオクラは、お弁当の彩りおかずにもぴったりです。

今回は、そんなオクラのもつ栄養素とともに、おいしい食べ方についてご紹介します。

「オクラがどう身体にいい食品なのかしりたい」「いつもと違ったレシピでオクラをおいしく食べたい」という方はぜひ参考にしてください。

目次

オクラとはどんな野菜?

オクラは、アオイ科トロロアオイ属の植物で、エチオピアをはじめとするアフリカ北東部が原産です。

現地では多年草として栽培されていますが、日本では越冬ができないために、一年草として扱われています。

日本へは、アメリカを経由して観賞用として幕末に持ち込まれました。野菜として食卓に上るようになったのは1970年頃からです。

食品として利用されるようになってからの歴史が浅いのは意外だと思われる方も多いのではないでしょうか。

一般的に出回っているオクラは緑色で、断面が星形に見える品種です。

しかし、沖縄や八丈島で栽培されている丸オクラや、山口県で栽培されている粘りが強く比較的柔らかい白オクラ、赤紫色をした赤オクラなど、いくつかの品種があります。

オクラの栄養価とは

オクラといえばネバネバ成分ですが、その正体はムチンとペクチン。複合たんぱく質のムチンは、胃粘膜の保護やたんぱく質の消化促進、整腸を促します。

またペクチンには、血中コレステロールを減らし、血圧を下げる効果があります。

ムチンやペクチンのほかにも、オクラはβカロテンやビタミンC、カルシウムなど多くの栄養素を含む野菜です。

①βカロテン

βカロテンは、ビタミンAとして発育を促し、皮膚や粘膜の保護をして免疫力を高めます。また、抗酸化作用があるため、アンチエイジング効果も期待できます。

生のオクラ100gあたり670㎍、茹でたオクラ100gあたり720㎍のβカロテンが含まれています。

このように、熱を加えることでβカロテンを効率よく摂取することが可能です。

②ビタミンC

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種で、肌や筋肉、骨の細胞同士を結び付けるコラーゲンを生成する働きがあります。

また、鉄分の吸収を促進し、ストレスに対する抵抗力を強めます。

さらに活性酸素を除去する働きもあるので、動脈硬化や心疾患の予防効果が期待できます。

生のオクラ100gあたり11mg、茹でたオクラ100gあたり7mgのβカロテンが含まれています。

③カルシウム

カルシウムは骨や歯を作る栄養素で、平均的な体格の成人の場合、体重の約1〜2%を占めています。

そのうちの99%は歯や骨として蓄えられ、残り1%が血液と筋肉に含まれ、止血をしたり、神経の働きを助けたりしています。

骨に含まれるカルシウムは常に作り変えられていることや、血中カルシウム濃度が減ってしまった場合には溶け出していることから、毎日の摂取が必要です。

生のオクラ100gあたり92mg、茹でたオクラ100gあたり90mgのカルシウムが含まれています。

④マグネシウム

マグネシウムは、体内でエネルギー代謝にかかわる酵素の働きを促進します。

また、たんぱく質の合成をする働きがあり、ダイエットや美肌にとても効果的だとされています。

マグネシウムは、美容に欠かせないミネラルとして注目を浴びる栄養素の一つです。

生のオクラ、茹でたオクラともに、100gあたり51mgのマグネシウムを含みます。

⑤ビオチン

ビオチンは、ビタミンB群に含まれる水溶性のビタミンであり、皮膚や粘膜の炎症を抑える働きをしています。

不足するとアトピー性皮膚炎や脱毛、吐き気や顔面蒼白などを引き起こす可能性があるので、摂取が必要とされています。

⑥ペクチン

ペクチンは、オクラのネバネバ成分を構成している水溶性ビタミンの一種です。

腸内に住む善玉菌のエサとなり、腸内環境を整え、便秘・下痢の改善効果があります。

大腸がんを防ぐ一助ともなります。また、摂取した栄養素の吸収力を高める働きもします。

オクラはこんな人におすすめの食材

オクラは、次のような人におすすめの食材です。

腸内環境を整えたい

免疫力を高めたい

血糖値が気になる

紫外線によるダメージが気になる

オクラのネバネバ成分であるペクチンは、胃の粘膜を保護して、腸の善玉菌を増やす作用があるため、腸内環境の改善を図りたい人におすすめです。

弱った胃腸の機能を高めることで、免疫力アップ効果も期待できます。

さらに、ペクチンには血中コレステロール値を下げる働きがあることから、オクラは血糖値が気になる人は積極的にとると良い食材といえます。

また、カロテンは美容効果も期待できる食材です。

オクラには紫外線でダメージを受けた肌に作用するβ-カロテンも含まれているので、日焼けが気になる人におすすめです。

オクラを美味しく食べるには?

ここでは、オクラを美味しく食べる方法として、オクラの選び方とした処理のやり方を紹介します。

オクラの選び方

オクラは、鮮やかな緑色をしていて、うぶ毛が均一に密生しているものが新鮮です。

また、どちらかといえば小ぶりで、角が張っていないものの方が食べやすく、おいしいとされています。

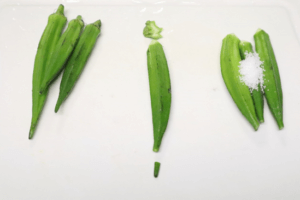

オクラの下処理の方法

オクラは洗って、ヘタの部分を一周ぐるりと鉛筆を削るようにむき、ヘタの部分を切り取ります。

このとき、ヘタの部分にトゲが生えている場合があるので注意が必要です。先の部分には繊維が集まっていて固い場合があるので、好みで切り落とします。

その後、適宜塩を振り、板ずりにして全体を転がし、表面に生えている産毛をこすり落とします。

生食する場合は、流水で塩を洗い流します。

オクラは生でも食べることができる野菜ですが、塩がついたまま熱湯に入れ、2~3分茹でると柔らかく食べやすくなります。

おすすめレシピ オクラと夏野菜のゼリー寄せ

おすすめレシピとして、「オクラと夏野菜のゼリー寄せ」を紹介します。

オクラとともに旬を迎えるトマトやトウモロコシを使い、夏らしく涼しげに、ゼリーに閉じ込めました。

肌のあれが気になる時はゼラチンで、便秘を解消したい時には寒天で、といったように使い分けるのもおすすめです。

【材料(2人分)】

ゼラチン…5g

水…大さじ2(ゼラチン用)

とうもろこし…1/4本

オクラ…4本

プチトマト…4個

鰹昆布だし…400cc

しょうゆ…小さじ1

塩…適宜

みりん…小さじ1

【作り方】

①ゼラチン用の水にゼラチンをふり入れ、ふやかしておく。

②とうもろこしは茹でるか電子レンジにかけ、粒を外しておく。オクラは塩でこすり洗いしてさっと茹で、小口に切る。プチトマトはヘタを取り、洗って1/2程度に切る。

③鍋にかつお昆布だしを温め、しょうゆ、塩、みりんで味を整える。①のゼラチンを入れ溶かし、氷水に当てて冷やす。

④とろみがついてきたら器に流して②の野菜を入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

まとめ

ネバネバ成分を多く含み、疲労回復効果が有名なオクラですが、それだけではなく、今回紹介したような多くの栄養素が含まれています。

中医薬膳学では、オクラは消化を促進し体内の渇きを癒し、血流を良くするという効果も認められています。

生でも、さっと茹でるだけでも食べられるオクラは、身近な食材でありながらたくさんの効果が期待できる食材です。

切ると星形になるオクラの可愛らしい見た目を活かしながら、食卓の彩りに加えてはいかがでしょうか。

記事一覧へ戻る