きくらげの栄養と効能 滋養と美容に効果満点!

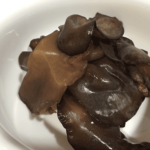

こちらのコラムもおススメですよ。 →【きくらげの栄養|カルシウムが豊富!コリコリ食感が美味しい!】 きくらげとはどんな食材? きくらげはキクラゲ科キクラゲ属のきのこの一種です。コリコリとした食感がクラゲに似ていることから[…続きを読む]

こちらのコラムもおススメですよ。 →【きくらげの栄養|カルシウムが豊富!コリコリ食感が美味しい!】 きくらげとはどんな食材? きくらげはキクラゲ科キクラゲ属のきのこの一種です。コリコリとした食感がクラゲに似ていることから[…続きを読む]

独特のぬめりとつるんとした食感が美味しいもずく。酢の物はもちろん、天ぷらやスープなど、いろいろな調理方法で美味しくいただける食材です。 もずくは美味しいだけでなく、そのぬめりにはがんや糖尿病などの生活習慣病予防にも効果が[…続きを読む]

ほうれん草は、一年を通して購入できるとても親しみのある野菜です。 栄養価が高いことでも知られている緑黄色野菜の一種ですが本来の旬は冬であり、寒くなると甘味が出てよりおいしくなります。 今回はほうれん草の特徴や栄養について[…続きを読む]

貧血予防に効果的な食材として知られているレバーは、鉄以外にもいろいろな栄養素が含まれており、とても栄養価の高い食材です。 一般的にスーパーなどに出回っているのは牛・豚・鶏のレバーで、それぞれ味や食感も異なります。 牛・豚[…続きを読む]

50年位前までは3世代同居も珍しくなく、多くの場合で親の介護は同居している子ども世代が担っていました。 平均寿命が延びて少子化が進み、家族の形態が核家族化した現在、親を介護する可能性は誰にでもあります。 例えばひとりっ子[…続きを読む]

住み慣れた自分の家であっても、加齢に伴う心身の変化によって、使いにくくなったり、事故やケガなどの危険が生じることがあります。 また、今は大丈夫であっても万が一のことを考えておくことで、安心して暮らすことができるようにもな[…続きを読む]

「暮らしやすさ」は、人それぞれの価値観によって異なることがありますし、同じ人でもライフステージによって変化することがあります。 特に高齢者では、心身の機能によって暮らしやすい住宅の条件は大きく変わることもあります。 高齢[…続きを読む]

不安定な社会情勢の影響で、生活に必要なさまざまなものの値段が上昇しています。 日本政府は打開策を打ち出してはいるものの、庶民はその効果を実感できていないのが現状ではないでしょうか。 食品や生活に必要な消耗品の値上げに加え[…続きを読む]

高齢者の中には自分が望んで1人暮らしをしている人もいれば、何らかの理由で1人暮らしになってしまった人もいます。 いずれの場合でも心身が健康なうちは特に困ることもなく生活できますが、年を重ねていくごとに病気や事故のリスクは[…続きを読む]

人が暮らしやすい環境はライフステージによって変化することがあります。 単身者が結婚してやがて子どもが生まれ…と世帯構成が変わっていくことで生活に必要な条件が変化するように、年を重ねていくことで生活環境に必要な条件も変化し[…続きを読む]