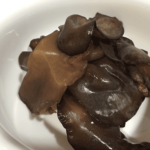

きくらげの栄養と効能 滋養と美容に効果満点!

こちらのコラムもおススメですよ。 →【きくらげの栄養|カルシウムが豊富!コリコリ食感が美味しい!】 きくらげとはどんな食材? きくらげはキクラゲ科キクラゲ属のきのこの一種です。コリコリとした食感がクラゲに似ていることから[…続きを読む]

こちらのコラムもおススメですよ。 →【きくらげの栄養|カルシウムが豊富!コリコリ食感が美味しい!】 きくらげとはどんな食材? きくらげはキクラゲ科キクラゲ属のきのこの一種です。コリコリとした食感がクラゲに似ていることから[…続きを読む]

野菜には「旬」があります。 年中いろいろな食材が手に入る現代ですが、それでもやはり旬の素材を意識して食事をしたいものです。 季節の旬のものというのは、栄養価が高いとされています。 その時期に身体が必要としている栄養素を多[…続きを読む]

夏野菜ってなにを思い浮かべますか? 冬野菜も美味しいけど、夏野菜も美味しいものがたくさん! ナスに、かぼちゃ、とまと、きゅうり… 旬の野菜は甘くて美味しい。 今日はこれから来る夏に備えて、夏野菜を一緒にみていきましょう![…続きを読む]

えんどう豆とは 一般的にスーパーなどに並んでいるえんどう豆にはさやえんどう、グリンピース、スナップエンドウなどがあり、分類上同じものですが成長の程度で名前が変わり呼び分けられています。 豆が未熟なうちにさやごと食べるえん[…続きを読む]

かぶとはどんな食材? かぶはアブラナ科アブラナ属の野菜で、一般的に「根」と呼ばれる白い部分は正確には根ではなく、「胚軸」と呼ばれる双葉と根の間の茎にあたる部分です。 春の七草の「すずな」はかぶのことで、日本では古くから食[…続きを読む]

トマトとはどんな食材? トマトはナス科ナス属の植物で、食用としているのは果実です。日本には江戸時代には伝わっていたようですが、当時は主に観賞用として栽培されていたようです。 ジュース用と生食用のトマトがある トマトは、ト[…続きを読む]

小さな缶に入っているオイルサーディン。缶詰の中でも、よく購入するものの一つに入っている、という方も多いのではないでしょうか? 中には缶ごとちょっと火にかけて、しょうゆをひと垂らし、お酒のおあてになさっていたという方も…。[…続きを読む]

なすとはどんな食材? なすはナス科ナス属の野菜で、食用としているのは果実です。 くせのない味で油と相性が良く、加熱すると柔らかくなめらかな食感になります。皮の紫色が濃く、ふっくらとしてつやのあるものを選びましょう。 「秋[…続きを読む]

ピーマンとはどんな食材? ピーマンはナス科トウガラシ属の野菜です。とうがらしの甘味種を改良したもので、一般的に出回っている緑色のピーマンは、未熟な状態で収穫されたものです。 ピーマンの選び方 ピーマンは色が鮮やかでつや[…続きを読む]

きゅうりとはどんな食材? きゅうりはウリ科キュウリ属の植物です。 原産地はヒマラヤといわれており、インドでは3000年以上前には栽培されていたようですが、日本で本格的に栽培されるようになったのは江戸時代後期になってからで[…続きを読む]